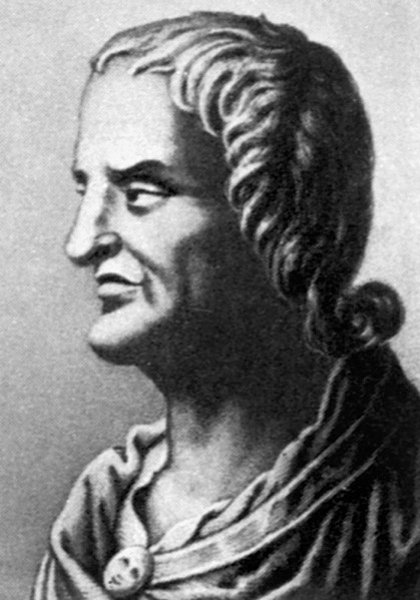

Prima che qualcuno faccia scomparire Giovenale dai testi scolastici per le sue “idee conservatrici, tradizionaliste e razziste” (L. Perelli), cerchiamo in lui una voce attualissima per dire la nostra nostalgia di un mondo più semplice e più retto e di una Patria quale vera “terra dei Patres“, nonché la nostra rabbia per la disumanità della “cosmopoli” coacervo di razze sfinite, luogo di trionfo dell’effimero, della ricchezza ostentata e della povertà umiliata. Il nazionalismo tradizionale romano-italico di Giovenale è il portato di una religio che trova nel costante riferimento alle radici la sua ragion d’essere, perché, come insegnava Frontone a Marco Aurelio, “si dice più antico ciò che è preferibile”.

Ascoltiamo, dunque, la voce di questo poeta per fare della sua nostalgia la forza della nostra ricerca dell’autentico e dell’originario.

Scrive Giovenale a proposito dell’antichità italica: “Erano i popoli indigeni, una volta, a vivere con queste credenze [simplicitas e fides], prima che, deposto il suo diadema, Saturno fuggendo fosse costretto a impugnare la falce agreste” (Satire, XIII, 38). A quel tempo, aggiunge, “ogni dio pranzava solo e gli dèi non erano tanti quanti sono oggi” (XIII, 46). Per il popolo romano era norma di vita che “sola ed unica nobiltà è la virtù” (VIII, 20), e si viveva fedeli al canone morale che “sono le ricchezze del tuo animo che tu devi mostrarmi per prime” (VIII, 24), mentre era da reputarsi “somma infamia preferire la tua vita all’onore e per amore di essa perdere la ragione stessa di vivere” (VIII, 83). “Allora si servivano minestre di farro in piatti etruschi. Quei che c’era d’argento brillava solo sulle armi (…).

I numi, nella maestà dei loro templi, erano assai più benigni, e una volta, in piena notte, si udì nel mezzo della città una voce, mentre i Galli stavano giungendo dalle spiagge dell’Oceano: erano gli stessi dèi a compiere l’ufficio dei vati. Così Giove ci avverti; questa era la preoccupazione che allora nutriva per le fortune del Lazio, quando era ancora fatto d’argilla e non contaminato dall’oro” (IX, 108). Ai figli di Marte, educati all’arte delle armi, e fiaccati dall’età, dopo le lunghe guerre “per le tante ferite si davano in premio, sì e no, due iugeri di terra; e a nessuno parve mai che questa ricompensa al loro sangue e alle loro fatiche fosse inferiore ai loro meriti o fosse un imbroglio della Patria ingrata” (XIV, 161).

La frugalità è un’ossessione in Giovenale, che ci porta ancora consiglio sulla giusta proporzione delle ricchezze: “dev’essere tanta quanta è sufficiente a vincere la sete, la fame e il freddo, quanto, o Epicuro, ti bastava nel tuo piccolo orto; quanta ce n’era, ancor prima, in casa di Socrate. Mai la natura ha un linguaggio e la sapienza un altro” (XIV, 318). Sul piano spirituale l’indirizzo è così formulato: “Chiedi una mente sana in un corpo sano. Chiedi uno spirito vigoroso, libero dalla paura della morte, che consideri una lunga vita come l’ultimo dei doni della natura, che sappia sopportare qualsiasi fatica, che sappia ignorare la collera e il desiderio, e che sia convinto che sono da preferirsi le angosce di Ercole e le sue tremende fatiche a tutti gli amori, alle cene, alle piume di Sardanapalo” (X, 356).

A fondamento dei buoni costumi tradizionali dello Stato romano il poeta pone la famiglia e l’educazione dei suoi figli, attraverso i quali viene trasmesso il seme generativo e rinnovatore della vita spirituale. “Gli esempi dei vizi ci corrompono assai più in fretta quando li abbiamo in casa, perché più a fondo penetrano nell’animo per l’autorità di chi ce li offre” (XIV, 31).

Perciò: “astieniti dunque da azioni deplorevoli: c’è una potente ragione a importelo, anche se unica: che i nostri figli non seguano le nostre colpe, poiché tutti siamo docili nell’imitare le azioni turpi e malvagie e dappertutto puoi incontrare un Catilina, sotto un qualunque cielo, ma in nessun luogo un altro Bruto né uno zio di Bruto. Nulla che sia turpe a dirsi o a vedersi entri nella casa dove ci sia un padre; lontano, lontano da qui le sgualdrine e i canti del parassita nottambulo!” (XIV, 38).

E affinché la famiglia prosperi col favore di Libero Padre, Giovenale indica il fertile terreno sul quale coltivare tale opera: “E’ senza dubbio una bella cosa che tu abbia dato alla Patria e al popolo un cittadino, purché tu lo renda utile ai campi, utile alle opere di guerra e di pace. Avrà dunque grandissima importanza il modo con cui l’educherai e a quali costumi tu sappia guidarlo” (HIV, 70).

Che la beata età saturnia sia ormai lontana, scordata dalla memoria troppo fragile dell’essere umano, che l’umanità decada e con essa la stessa stirpe italica, Giovenale lo sa: “Del resto la nostra razza andava già degenerando quando Omero era ancora vivo, ed ora la terra alleva soltanto omuncoli malvagi; ecco perché se un dio ci guarda, gli viene da ridere e ci disprezza” (XV, 69).

Come già Tito Livio ricordava, la modestia, la giustizia, la grandezza d’animo, un tempo comuni valori del popolo romano, ora non sono più riscontrabili neppure in un solo uomo. “Ormai è maggiore la concordia tra i serpenti” (IX, 117) ed è “Roma occupata soltanto al circo e al teatro” (VIII, 118). Nel suo grembo l’Urbe accoglie uomini “coi piedi verniciati di bianco” incapaci di cedere il passo alle cariche sacre. “Molto più sacra è tra noi Sua Maestà il Denaro, sebbene tu, o funesta deità, non occupi ancora alcun tempio” (I, 110). “O Padre della Città – chiede il poeta a Marte – donde è venuta tanta nefandezza ai pastori del Lazio?” (III, 126).

Conquistato, l’Oriente ha a sua volta conquistato Roma. Da lì arrivano gli uomini coi buchi alle orecchie tali alle donne veneranti la “turpis Cybeles” e ora si crede “a tutto quanto la Grecia bugiarda osa narrare nelle sue storie” (X, 174), mentre “le donne tutte vogliono parlare in greco quando poi è vergogna così grande che nessuna di loro sappia più parlare latino” (VI, 187). “Io non posso, o Quiriti, sopportare una Roma greca” (III, 60) esclama turbato Giovenale, poiché “è un pezzo che l’Oronte di Siria è venuto a sfociare nel Tevere portando con sé lingua, costumi, flautisti e corde oblique, tamburi esotici e ragazze costrette a prostituirsi nel Circo” 62). Di contro “non conta proprio più nulla che la nostra infanzia abbia respirato l’aria dell’Aventino e si sia nutrita di olive sabine” (III, 84), sicché si rimproverano gli stessi dei: “Dovete aver gran tempo libero in cielo, voi Numi: ho l’impressione che proprio non abbiate nulla da fare” (VI, 394).

A volte anche noi cediamo allo scoraggiamento e pensiamo che i Numi “non abbiano nulla da fare”.

Ma forse è grazie a loro che ci arriva ancora la voce del saggio di Aquino, antico municipio degli Ernici votati a Cerere e a Diana.

Accogliamola senza la rassegnazione per la tristezza dei nostri tempi, con la forza di lottare perché tornino i Saturnia Regna.

Il Mamertino

(da La Cittadella n° 56, aprile – giugno 1998)